promotion

「注文住宅を建てたいけど面積はどれくらいにすればいいのだろう?」

「土地を買いたいけれど、サイズに悩むな…」

「注文住宅の面積を言われても、具体的に間取りがイメージできない」

いざ注文住宅を立てようというときに悩むのが、どれくらいの広さがあれば快適に過ごせるかということでしょう。すでに住宅を建てた方がどれくらいの面積にしたのか、実際にどの程度の家に住めるのかなど、情報収集したい方は多いのではないでしょうか?

そこでこの記事では、

- 注文住宅の面積目安

- 知っておきたい指標

- 面積別の間取りイメージ

- 費用相場

といった、これから住宅を建てたい方が知りたい情報をまとめました。

購入する土地を決める前に、ぜひご覧ください。

また、解説に入る前に家づくりを失敗させないために1番重要なことをお伝えします。

それは、1番最初にマイホーム建設予定に対応している住宅メーカーからカタログを取り寄せてしまうこと。

これから30年、40年と生活をするマイホーム。絶対に失敗するわけにはいきません。

家を建てようとする人がよくやってしまう大きな失敗が、情報集めよりも先に住宅展示場やイベントに足を運んでしまうこと。

「とりあえず行ってみよう!」と気軽に参加した住宅展示場で、自分の理想に近い(と思い込んでしまった)家を見つけ、営業マンの勢いに流され契約まで進んでしまう人がかなり多いのです。

はっきり言って、こうなってしまうと高確率で理想の家は建てられません。

もっと安くてもっと条件良く高品質の住宅メーカーがあったかもしれないのに、モデルハウスを見ただけで気持ちが高まり契約すると、何百万円、場合によっては1,000万円以上の大きな損をしてしまうことになるのです。

マイホームは人生の中でもっとも高い買い物。 一生の付き合いになるわけですから、しっかりと情報収集せずに住宅メーカーを決めるのは絶対にやめて下さい。

「情報収集しすぎ」と家族や友人に言われるくらいで丁度良いのです。

とはいえ、自力で0から住宅メーカーの情報や資料を集めるのは面倒ですし、そもそもどうやって情報収集すればいいのか分からない人も多いでしょう。

そんな背景もあり、昨今では、条件にあった住宅メーカーにまとめて資料請求を依頼できる「一括カタログサイト」が増えていますが、中でもおすすめなのが大手が運営する下記の3サイトです。

この3サイトはどれも、日本を代表する大手企業が運営しているため審査が非常に厳しく悪質な住宅メーカーに当たるリスクを避ける事ができます。

また、カタログを取り寄せたからといって無理な営業もなく気軽に利用でき非常にメリットが大きいサービスです。

3サイトの中でどれか1つ使うなら、

また、より慎重に絶対に失敗したくない方は絶対に工務店、絶対にハウスメーカーと決めつけずに1社でも多くの会社から資料を取り寄せてしまいうのがおすすめです。

「ハウスメーカーで考えていたけど、工務店の方が理想な家づくりが出来るし高品質だった」

「工務店で考えていたけど、意外と安く建てられる思いもよらないハウスメーカーと出会えた」

このような事は非常に多くあります。

また、なるべく多くの会社で資料を取り寄せることでメーカーごとの強みや特徴が分かりますし、複数社で価格を競わせることで全く同じ品質の家でも400万.500万円と違いが出ることさえあります。

後から取り返しのつかない後悔をしないよう、家を建てるときには面倒くさがらず1社でも多くのカタログを取り寄せてしまうことをおすすめします。

SUUMO・・・工務店のカタログ中心

家づくりのとびら・・・ハウスメーカーのカタログ中心

【ローコスト住宅中心】LIFULL HOME’Sの無料カタログはこちら⇒

【工務店中心】SUUMOの無料カタログはこちら⇒

【ハウスメーカー中心】家づくりのとびらの無料カタログはこちら⇒

それでは解説をしていきます。

もくじ

注文住宅の面積はどのくらいあればいい?

注文住宅を立てるときの面積はどの程度が一般的なのでしょうか?

ここでは、

- フラット35利用者の注文住宅の面積平均

- 国土交通省が提示している世帯あたりの面積

という2つのデータをもとに解説していきます。

平均的な戸建て注文住宅の面積は123.8㎡

住宅ローンなどを提供している「住宅金融支援機構」は、フラット35を利用した方について調査を行っています。

2021年度の調査結果によれば、注文住宅を建てた人の住宅面積の平均は123.8㎡でした。この数字は2014年以降8年連続で縮小しています。

所要資金の平均は3,572万円で、こちらは上昇傾向です。ここから、住宅取得に必要な坪単価は上がっていることがわかります。

【家族の人数別】必要な居住面積

注文住宅の面積を考えるときには、国土交通省が出している「住生活基本計画」のデータも参考になります。住生活基本計画では、以下の2つの参考値を出しています。

- 誘導居住面積水準:世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイルに対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準

- 最低居住面積水準:世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する水準

注文住宅で満足の行く暮らしをしたいなら、「誘導居住面積水準」を参考にすると良いでしょう。具体的な面積の計算方法は以下のとおりです。

<都市部の場合>

- 単身者 40㎡

- 2人以上の世帯 20㎡ × 世帯人数 +15㎡

<都市部以外の場合>

- 単身者 55㎡

- 2人以上の世帯 25㎡ × 世帯人数 +25㎡

※世帯人数は、3歳未満の者は 0.25 人、3歳以上6歳未満の者は 0.5 人、6歳以上 10 歳未満の者は 0.75 人として算定

※年齢を加味して計算した世帯人数が4人を超える場合は5%控除

たとえば、都市部以外で大人2人、中学生1人、7歳の子ども1人世帯の場合は、

25㎡ × 3.75人 + 15㎡ =118.75㎡

となるので、118.75㎡が必要となります。

注文住宅の面積を考えるときに知っておきたい2つの指標

注文住宅を検討するとき、土地のサイズは要注意。土地ごとに、どのくらいの大きさの建物を建てられるかには制限があるからです。

具体的には、以下の2つの指標を必ず確認しましょう。

- 建ぺい率

- 容積率

なお、各土地の建ぺい率や容積率は、市区町村が配布している「用途地域等都市計画図」にて確認できます。土地購入前に必ずチェックしておきましょう。

建ぺい率

土地を購入したからといって、その土地いっぱいに建物を建てられるわけではありません。どの家も土地いっぱいに家を建てると、火災の時の危険性が増したり、風通しや日当たりに影響したりするリスクがあるからです。

敷地面積に対して、どれくらいの大きさまで建物を建てて良いか決めているのが「建ぺい率」です。

建ぺい率=建築面積÷敷地面積×100

建ぺい率は、30〜80%の間で土地ごとに設定されています。

もし、建ぺい率70%の場所で100㎡の土地を買った場合、建築面積は70㎡以下に押さえなければいけません。別の言い方をすれば、建物を真上からみたときに30㎡分は余白を作らないといけないということです。

建ぺい率の低い地域に土地を買ってしまうと、想定していたサイズの家を建てられないかもしれません。広々とした平家を建てたいと考えている方は、特に注意すべき指標です。

容積率

建ぺい率と合わせて確認すべき指標が「容積率」です。容積率は、土地に対する延床面積の数値を決めたもの。

容積率=延床面積÷敷地面積×100

容積率は、地域によって異なるものです。主に住宅用途で使われる地域の場合、容積率は50〜500%の間に設定されています。

容積率50%の土地100㎡に、1階部分50㎡の住宅を建てたら、そこには2階は建てられません。容積率100%であれば、1階・2階ともに50㎡ある家づくりも可能です。

つまり、容積率が低い土地を購入すると、延床面積の関係で2階・3階が作れなくなったり、小さくなったりするリスクがあります。

容積率が設けられているのは、街の人口をコントロールするためです。容積率がなければ、誰もが自由に高い建物を建てることができ、都市が持っている機能で賄いきれない人が集まってしまいます。人が集まりすぎることによる渋滞や、インフラの機能不全を防ぐための法律、ということです。

注文住宅の延床面積に含まれないもの

容積率が低い土地が気になっていて、居住面積が狭くなりそうと悩んでいる方もいるのではないでしょうか?実は、住宅の中には、延床面積に含まれないスペースがあります。具体例は以下のとおりです。

- ロフト

- ベランダ・バルコニー

- 地下室

- カーポート

少しでも広い環境に住みたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

1. ロフト

小屋裏収納とも言われるロフトは、収納スペースとして使えるほか、趣味や仕事をする場所としても活用できます。

ロフトは、一定の基準を満たせば延床面積に含まれません。代表的なものを以下にあげます。

- 天井高1.4m以下

- 設置する階の床面積に対して1/2以下の面積

- はしごが固定されていない

- コンセントが1箇所である

細かい基準は自治体によって変わるため、必ず居住地域の情報を確認しましょう。

2. ベランダ・バルコニー

ベランダ・バルコニーは外壁から出ている部分が2mまでならば延床面積に含まれません。簡単に言うと、屋根がなく、広すぎなければOKと言うルールです。

以下の場合は、床面積に参入されます。

- バルコニーの幅が2mを超える(2mを差し引いた部分を床面積に算入)

- 屋根がある

- バルコニーに格子を設けている

こちらも、自治体によってルールが異なるので、算定方法を確認しておきましょう。

3. 地下室

地下室は、延床面積の1/3以下であるならば、床面積に含まれません。

たとえば、土地面積が100㎡で、容積率70%の家を考えてみましょう。地上に設けられる面積の限界は、100×70%=70㎡です。

地下室を設ける場合、全体の1/3まで許容されるので、35㎡以下ならば、延床面積に含まなくて良いということになります。

なお、面積以外の条件は以下のとおりです。

- 地階であること

- 地下室の天井は、地盤面より1m以下の位置であること

- 住宅として使われること

地下室には、外気の影響を受けにくい点や、耐震上強くなるといったメリットもあります。また、音が漏れにくく静かに過ごせる点も魅力です。

工期が長くなったり、建築費用が上がるといったデメリットもありますが、土地の価格が高い首都圏では、地下室を作るほうがコストが抑えられるケースも十分ありえます。

4. カーポート

カーポートや車庫は、敷地内の延床面積の1/5までならば延床面積に算入されません。さらに、以下の条件を満たせば、縦横1mまでは建ぺい率にも参入する必要がありません。

- 柱の間隔が2m以上である

- 天井の高さが2.1m以上である

- 外壁のない部分が連続して4m以上ある

- 地階を除く階数が1である

そのため、建築面積に余裕がない場合でも、カーポートを作れる可能性があります。

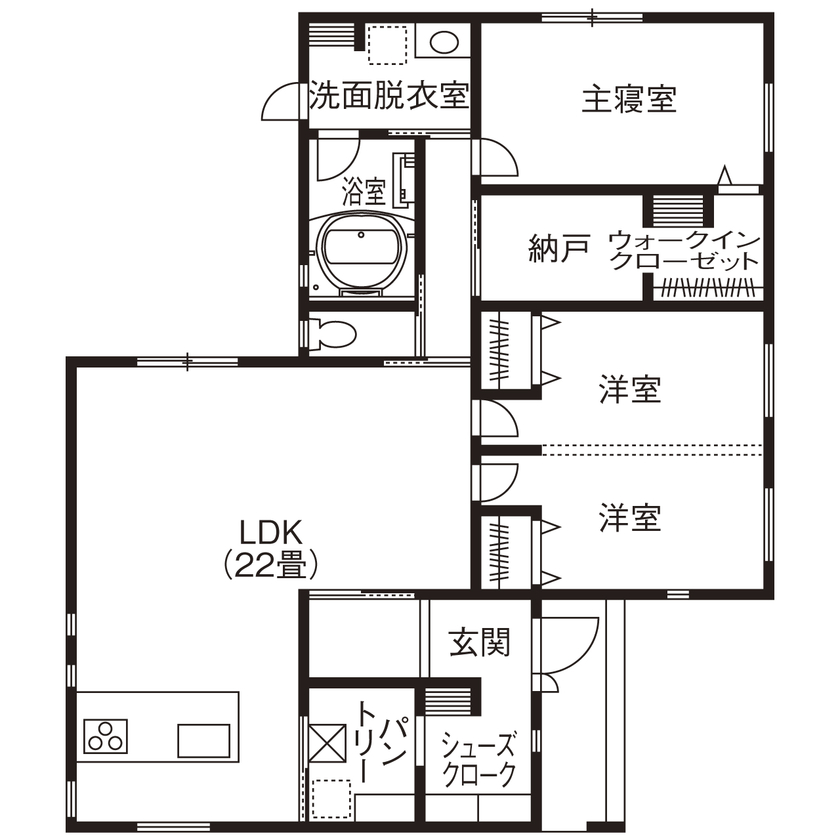

坪数別に建てられる戸建ての間取りイメージ

面積について話を聞いたものの、具体的にどんな間取りの家が建てられるのかイメージがわかないという方もいるのではないでしょうか?

そこで、坪数別に実際に建てられる戸建ての間取りについて実例を紹介します。

30坪の場合

延床面積32坪の住宅です。

広々としたリビングに目がいく2LDKの間取り。キッチンからリビングダイニングが見通せる、子育てもしやすい開放的な作りです。

玄関やクローゼットなどを大きめに設置し、たっぷりの収納を用意しています。可動域を増やすことで、広さ以上にゆったりとした暮らしが送れるところがこだわりのポイント。

また、洋室には入口と収納を2つ設けることで、子どもが大きくなったときには2部屋に分けて利用可能です。ちょっとした工夫で、長く快適に暮らせますね。

30坪の住宅例は、関連記事「建坪30坪の平屋におすすめの間取り4選!立てる際の6つの注意ポイントも解説」にてさらにたっぷり紹介しています。具体的な間取りをみて、イメージを膨らませたい方は、ぜひ参考にしてください。

建坪30坪の平屋におすすめの間取り4選!立てる際の6つの注意ポイントも解説

建坪30坪の平屋におすすめの間取り4選!立てる際の6つの注意ポイントも解説40坪の場合

1階

2階

引用:【2000万円台/40坪台/間取り有】吹抜けリビングに架かる、橋のような回廊。開放的な空間と、遊び心のある家

40坪の家を建てる場合は、2階・3階建ても視野に入ってきます。

この例では、ダイニング・キッチンから洗面室、浴室まで直線の家事動線があり、広い家でも歩きまわらず、機能的に家事がこなせるのが魅力。水回りの動線を長めに確保することで、洗面室と脱衣室を分けて設けることが可能に。朝の支度が効率的かつプライバシーに考慮した空間が実現しています。

リビングから2階につながる鉄骨階段は、ギャラリーのようなおしゃれなデザインです。

40坪の住宅例は、関連記事「40坪の間取り成功例10選!おしゃれ家にするポイントをご紹介」にてさらにたっぷり紹介しています。具体的な間取りをみて、イメージを膨らませたい方は、ぜひ参考にしてください。

40坪の新築間取り成功例10選-おしゃれな40坪の平屋や2階建て・3階建て

40坪の新築間取り成功例10選-おしゃれな40坪の平屋や2階建て・3階建て注文住宅の面積別の費用相場

注文住宅を建てる場合、予算をどれくらい用意したら良いのでしょうか?

- 30坪

- 40坪

それぞれの費用相場を初回します。

30坪の場合

30坪の平屋を建てる場合、土地代と建築費用を合わせた金額は、4,500万円〜5,400万円ほどが目安になります。

建築費用の坪単価は50〜80万円ほど。つまり、価格相場は、1,500万円〜2,400万円程度です。

坪単価はハウスメーカーによって大きく変わってきます。大手ハウスメーカーの場合は坪単価80万円程度、ローコスト住宅専門メーカーであれば、坪単価40万円のところもあります。複数の業者に見積を取り、比較するようにしましょう。

さらに、土地代は約3,000万円。土地代は地域によって変わるほか、建ぺい率の確認も必要です。建ぺい率が低ければ、家に対して大きめの土地を購入しなければいけません。

40坪の場合

40坪の家を建てる場合、平屋か2階建てかによっても費用が変わってきます。

40坪の家を建てる場合、建築費用の坪相場は40〜80万円ほど。価格相場は1,600〜3,200万円程度になります。平屋のほうが外壁や屋根が大きくなるため、建築費用は高くなりやすい傾向です。

ただし、2階建ての家を建てるほうがメンテナンスの費用は高め。壁の塗替えや屋根のメンテナンスをするときに、足場を組む必要があるからです。

維持費用までトータルで見て、どちらが良いか検討しましょう。

まとめ

注文住宅を建てる場合の平均面積は、123.8㎡。これを目安に、居住人数も踏まえて広さを決めると良いでしょう。

土地を買うときは、建ぺい率や容積率といった指標も必ず確認することをおすすめします。せっかく土地を買ったのに、床面積に制限があって予定通りの家が建てられない可能性が出てくるからです。

延床面積を増やさないままスペースを確保するには、地下室やロフトを作ることも検討しましょう。工夫次第で収納や居住スペースを増やすことはできます。

この記事を参考に、どれくらいの面積の注文住宅を建てるのか、検討してみてください。注文住宅は、家族の希望をしっかり盛り込んだ設計にできるのが魅力です。

ぜひ、個々人の求めるものを明らかにして、理想のマイホームを形にしましょう。

注文住宅の計画を具体的に立てていきたい人は、ハウスメーカー・工務店選びからまずは始めてみてください。複数社の特徴を比べられるよう、資料を一括請求することがおすすめです。